Психоаналитический разбор фильма «Мой сын для меня»

Фильм «Мой сын для меня» — это глубокая психодраматическая работа, исследующая тёмные стороны семейных отношений, прежде всего между матерью и сыном, акцентируя внимание на патологическом симбиозе, нарушении границ и разрушительном воздействии гиперконтроля, зародившегося в незаживших травмах нескольких поколений.

Основной психоаналитический конфликт: удушающая, симбиотическая связь матери и сына

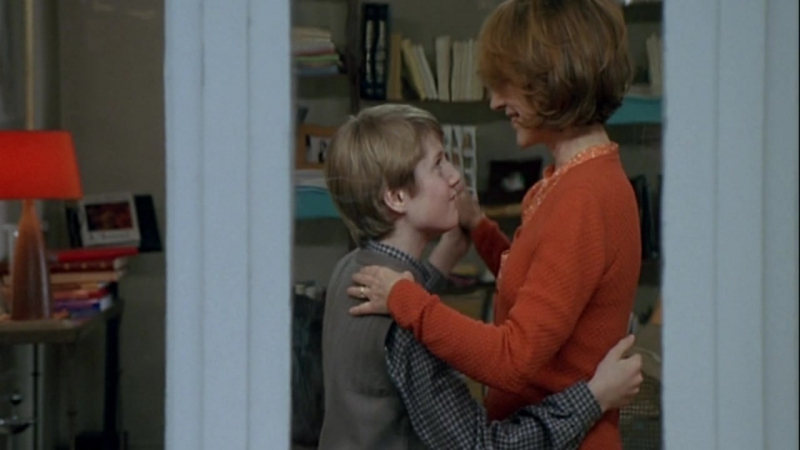

В фильме мать Жюльена выступает сверхконтролирующей, эмоционально ненасытной фигурой, которая не осознаёт и не признаёт самостоятельность своего сына. Она делает Жюльена продолжением себя, инструментом собственной психической компенсации. Это классический пример нарциссической материнской позиции: ребёнок не видится как отдельная личность, а становится нарциссическим расширением самой матери.

Такая динамика формируется в результате того, что мать сохраняет своего рода эдипов конфликт по отношению к сыну: Жюльен становится её «маленьким мужчиной», объектом внимания и привязанности, в то время как реальный отец занят, отстранён, эмоционально отсутствует, не вмешивается, не защищает, не участвует в процессе отделения сына от матери.

Такая динамика формируется в результате того, что мать сохраняет своего рода эдипов конфликт по отношению к сыну: Жюльен становится её «маленьким мужчиной», объектом внимания и привязанности, в то время как реальный отец занят, отстранён, эмоционально отсутствует, не вмешивается, не защищает, не участвует в процессе отделения сына от матери.

Проблема сепарации и нарушение этапов развития

С точки зрения психоанализа (Фрейд, Малер, Бовби, Винникотт, Кляйн), ребёнок проходит этапы постепенного психологического отделения от матери. В подростковом возрасте — через конфликты, протест, поиск границ, включение в общество сверстников — оформляется собственное «Я», формируется ядро идентичности.

Однако в фильме мать всеми силами сдерживает этот процесс:

Однако в фильме мать всеми силами сдерживает этот процесс:

- Она не отпускает Жюльена к сверстникам, не разрешает личную жизнь и дружбу, разрушает его связи с внешним миром (запреты на бабушку, сестру, девушку),

- Контролирует тело сына, унижает и обесценивает попытки самоопределения (бритьё как символ взросления представляется ей преступлением, новые вещи вызывают осуждение, любая автономия подавляется).

Образ отца как “мёртвая фигура”

Отец Жюльена в фильме — классический для психоанализа пример отсутствующей отцовской фигуры. Его задача — быть медиатором между матерью и ребёнком, символом закона, структуры, границ, путём через который мальчик может разорвать симбиотическую связь с матерью и, прожив кризис эдиповой стадии, эволюционировать в самостоятельную личность.

Пассивность, отстранённость и подыгрывание матери со стороны отца делает невозможной для Жюльена гармоничную сепарацию: мальчик застревает в инфантильно-зависимой позиции, не получая подпитки для мужского самоутверждения.

Пассивность, отстранённость и подыгрывание матери со стороны отца делает невозможной для Жюльена гармоничную сепарацию: мальчик застревает в инфантильно-зависимой позиции, не получая подпитки для мужского самоутверждения.

Бабушка и межпоколенческая травма

Героиня-бабушка показана как свободолюбивая и даже эксцентричная личность, но для дочери – матери Жюльена — она не стала по-настоящему «достаточно хорошей матерью» (по Винникотту). Скрытая эмоциональная нестабильность, непоследовательность, навязывание ответственности, возможно, были в семейной истории и сформировали в матери Жюльена хроническое чувство небезопасности, страх потери, потребность в гиперконтроле.

Травмы, унаследованные от матери, усугубляются отсутствием или эмоциональной холодностью собственного отца (дедушки), что могли породить у матери страх быть брошенной, невротическую фиксацию на ребёнке, к которому она теперь предъявляет гипертребования и не даёт автономии.

Травмы, унаследованные от матери, усугубляются отсутствием или эмоциональной холодностью собственного отца (дедушки), что могли породить у матери страх быть брошенной, невротическую фиксацию на ребёнке, к которому она теперь предъявляет гипертребования и не даёт автономии.

Клиника: “колыбель для будущего преступника”

Жёсткий материнский контроль, двойные послания, эмоциональная манипуляция — всё это приводит Жюльена к состоянию экзистенциального одиночества, нарушенному чувству идентичности, аффективной тупости или разрушительным всплескам злости и отчаяния (сцена с пистолетом как символ “выстрела” в материнскую власть и неспособности убить эту зависимость внутри себя).

Психоаналитически эта ситуация может быть благодатной почвой для развития тяжёлых расстройств: от депрессии, психосоматических симптомов (экзема, булимия/анорексия), до патологических зависимостей и даже агрессивно-сексуальных расстройств личности — если бы эта история развивалась в реальности, из такой семьи (“колыбели”) вполне могли бы выйти и маньяк, и социопат, и преступник.

Психоаналитически эта ситуация может быть благодатной почвой для развития тяжёлых расстройств: от депрессии, психосоматических симптомов (экзема, булимия/анорексия), до патологических зависимостей и даже агрессивно-сексуальных расстройств личности — если бы эта история развивалась в реальности, из такой семьи (“колыбели”) вполне могли бы выйти и маньяк, и социопат, и преступник.

Любовь и ненависть: амбивалентная привязанность

Жюльен в отношении матери раздваивается между тягой к её любви, заботе и желанием убежать, разрушить эти путы. Он то ухаживает за плюшевым медведем (как за проекцией «хорошей» матери, которая не причиняет боли), то проявляет агрессию и бунт.

Фильмы такого рода визуализируют двойность травматической любви: ребёнок стремится к объекту, который его разрушает, не в силах сепарироваться ни психологически, ни эмоционально.

Фильмы такого рода визуализируют двойность травматической любви: ребёнок стремится к объекту, который его разрушает, не в силах сепарироваться ни психологически, ни эмоционально.

Проблема Я: “Личность — пустота”

Из-за постоянно нарушаемых границ и тотального контроля, Жюльен не может сформировать устойчивую, самостоятельную идентичность. Его Я — это пунктир, по Эриксону: подростковый возраст должен торжествовать формированием собственного “кто я”, а в этом фильме мы видим трагический срыв этого процесса. Герой остаётся пустым, раздавленным, несуществующим телом (“разглядывает своё тело, не понимая — его ли это тело”), лишённым собственных желаний, аффектов и свободы.

Символика и повторения

- Постоянно повторяемые сцены контроля и унижений (бритьё, уроки, подарки, унижение на глазах у чужих, эпизоды с едой) работают как травматические повторения, “замораживающие” психическое развитие.

- Переходные объекты (медведь), спрятанные атрибуты взросления (бритва, рубашка), физические симптомы (экзема) — всё это попытки подростка очертить, хоть и болезненно, границы собственного “Я”.

Итог: “семейная душегубка” и невозможность разорвать травматический круг

Фильм становится кейсом для понимания, как психоанализ рассматривает межпоколенческие травмы: внешнее благополучие не спасает от невидимых внутренних катастроф, где родители — часто сами заложники собственных телесных и эмоциональных дефицитов, нарушенной истории сепарации и утраченной опоры в детстве.

Здесь мать, загнанная в ловушку собственных комплексов, бессознательно превращает ребёнка в заложника своей несостоятельности, превращая любовь в удушение, заботу — в контроль, а близость – в насилие.

А отец и всё “социальное” бессильно — ребёнок, лишённый сторонней опоры и права на личные границы, остаётся в «эмоциональной тюрьме», где любая самостоятельность воспринимается матерью как угроза фрагментации её Я и потому немедленно карается.

Здесь мать, загнанная в ловушку собственных комплексов, бессознательно превращает ребёнка в заложника своей несостоятельности, превращая любовь в удушение, заботу — в контроль, а близость – в насилие.

А отец и всё “социальное” бессильно — ребёнок, лишённый сторонней опоры и права на личные границы, остаётся в «эмоциональной тюрьме», где любая самостоятельность воспринимается матерью как угроза фрагментации её Я и потому немедленно карается.